Vom 13. bis 14.03.25 hatte die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) in Erfurt im Deutschen Gartenbaumuseum eine Veranstaltung unter dem Leitthema „Quo vadis? Welche Partnerschaften braucht das Grün der Zukunft?“ organisiert.

Auf der mit 130 Teilnehmern gut besuchten Tagung präsentierten Referenten aus verschiedenen Verbänden, Universitäten, Unternehmen und Bundesbehörden ihre Forschungsergebnisse und Praxisbeispiele. Die Veranstaltung beleuchtete aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze zur Begrünung urbaner Räume im Kontext des Klimawandels.

Verschiedene Ansätze – spannende Projekte

In mehreren Vorträgen und Posterpräsentationen wurden Strategien zur Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen vorgestellt. Besonders hervorgehoben wurden die positiven Effekte von Grünflächen in Städten, darunter die Verbesserung des Mikroklimas, die Reduzierung der Hitzebelastung, die Verbesserung der Luftqualität, die Aufenthaltsqualität sowie die Förderung der Artenvielfalt.

Hierzu gibt es verschiedene Ansätze, so z. B. die Anlage urbaner Miniwälder (<1000 qm), vorgestellt von Thomas Roth, BFW Wien. Oder die attraktive und gleichermaßen insektenfreundliche Gestaltung von Betriebsgeländen, vorgestellt von Ingrid Theurich, Landschaftsarchitektin, sowie die Unterpflanzung von Stadtbäumen.

Gleichermaßen spielt das Thema „Wasser“ dabei eine Rolle und der Ausbau der Zusammenarbeit von Wasserwirtschaft und Grünämtern, so zumindest der Tenor der Podiumsdiskussion, mit der die Veranstaltung eingeleitet wurde. Dabei sei es wichtig, dass alle Akteure die Bereiche auf dem Plan haben: von den städtischen Mitarbeitern bis zu den privaten Hausbesitzern sowie auch beispielsweise die Energieberater. Zudem seien die Themen langfristig in der Bevölkerung zu verankern, so Jörg-Andreas Krüger, Präsident des NABU.

Ein weiteres Kernthema war die Integration von Grün in die Architektur. Innovative vertikale Begrünungssysteme und Konzepte zur Kombination von Bäumen mit Gebäuden wurden präsentiert. Diese Ansätze bieten nicht nur ästhetische Vorteile, sondern tragen auch zur Verbesserung der Luftqualität und zum Temperaturausgleich bei. Besonders spannend waren Projekte zur Begrünung von Fassaden und ungenutzten Flächen, etwa an Bahnhöfen, an Parkhäusern oder Bushäuschen. Durch begrünte Wände und durch vertikale Pflanzsysteme können diese Flächen ökologisch aufgewertet und für Insekten, Vögel und andere Tiere nutzbar gemacht werden.

Vertikale Flächen für Bestäuber

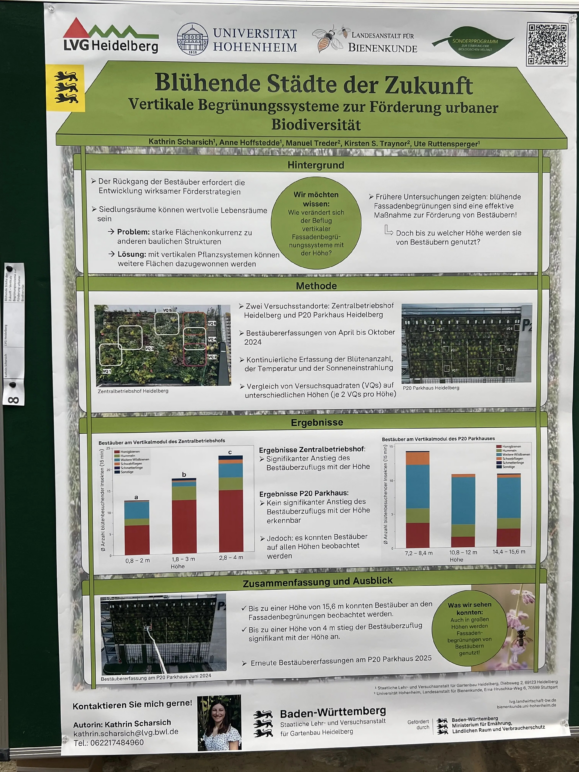

Parallel zu den Vorträgen gab es eine Posterpräsentation. Auf den vordersten Rang kam das Poster „Blühende Städte der Zukunft – Vertikale Begrünungssysteme zur Förderung urbaner Biodiversität“ von Katrin Scharsich, Universität Hohenheim, Landesanstalt für Bienenkunde. An zwei Versuchsstandorten wurden Blütenanzahl, Temperatur und Sonneneinstrahlung erfasst und es fand ein Insektenmonitoring (Honigbienen, Schmetterlinge, Wildbienen, Schwebfliegen) statt. Es konnte bis zu einer Höhe von 4 m ein signifikanter Bestäuberzuflug festgestellt werden. Bis zu einer Höhe von 15,6 m wurden Bestäuber an den Fassadenbegrünungen beobachtet.

Prämiertes Poster: „Blühende Städte der Zukunft“ von Karin Scharsich, Universität Hohenheim, Landesanstalt für Bienenkunde

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Stadt ist die Wahl hitze- und trockenheitstoleranter Pflanzen. Ein besonderes Spannungsfeld wurde bei der Frage deutlich, wie sich Stadtbegrünung mit der vorhandenen Infrastruktur vereinbaren lässt. Vor allem der Leitungsverlauf im Wurzelbereich von Stadtbäumen stellt eine Herausforderung dar.

Im Zusammenhang mit der Stadtbaumbewässerung wurde die Climavi-App vorgestellt. Mit deren Hilfe wird an 66 Standorten, in verschiedenen deutschen Städten, bereits eine Optimierung der Bewässerung durch Bodensensoren umgesetzt. In der App können zudem auch Niederschlagsmengen sowie Bewässerungsort und -mengen durch die städtischen Mitarbeiter eingetragen werden.

Besonders hervorgehoben wurde die Rolle von Parks und anderen grünen Freiflächen als Orte der Freizeitgestaltung und sozialen Interaktion. Solche Begegnungsräume fördern das gesellschaftliche Miteinander und steigern die Lebensqualität in Städten. Auch Projekte zur partizipativen Stadtgestaltung wurden vorgestellt, bei denen Bürger aktiv in die Planung von Gartenanlagen oder der Bewirtschaftung urbaner landwirtschaftlicher Kleinparzellen eingebunden sind. In vielen Städten übernehmen Ehrenamtliche Pflegepatenschaften für Beete und gießen Stadtbäume während Trockenperioden. Hier wurde das Projekt „GießkannenheldInnen“ genannt, für das die Stadt Essen Vorreiter war. Solche bürgerschaftlichen Engagements zeigen, wie wichtig die Mitwirkung der Bevölkerung für eine nachhaltige Stadtbegrünung ist.

Herausforderungen und Chancen für die Zukunft

In den ausführlichen und interessanten Diskussionsrunden nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, gezielte Fragen an die Referenten zu stellen. Die Tagung verdeutlichte, dass Stadtgrün weit mehr ist als nur ein ökologischer Ausgleich – es ist ein zentraler Bestandteil lebenswerter Städte. Die vorgestellten Projekte und Forschungsergebnisse lieferten wertvolle Impulse für zukünftige Planungen, die ökologische, soziale und gestalterische Aspekte gleichermaßen berücksichtigen. Besonders die Verknüpfung von Biodiversität, Klimaanpassung und sozialer Nutzung zeigte neue Möglichkeiten auf, um Städte grüner und lebenswerter zu gestalten. Die aktive Information und Beteiligung der Bürger trägt entscheidend dazu bei, Stadtgrün langfristig zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Manchmal reiche es auch aus, eine Wiese am Wegrand zu mähen, sie aber dann auf der restlichen Fläche ihrem Aufwuchs zu überlassen. Es sei dann häufig schon ein artenreiches Ergebnis ohne viele Kosten in der Ansaat oder Pflege zu erzielen. Dazu gehöre aber, dass sich die Bürger darüber bewusst sind, dass dieser „Wildwuchs“ für die Biodiversität förderlich ist und nicht eine „ungepflegte Stelle“ bedeute.

Alles in allem beleuchtete das diesjährige FLL-Forum die Probleme und Chancen der (städtischen) Zukunft mit verschiedenen innovativen Ideen und Ansätzen.

FLL-Tagung in Erfurt vom 13. bis 14.03.25 „Quo vadis? Welche Partnerschaften braucht das Grün der Zukunft?“

Links: Diskussionsrunde zu Beginn der Veranstaltung, Mitte: die Posterprämierung, Rechts: vertikale Lösungsansätze für ein Blühangebot